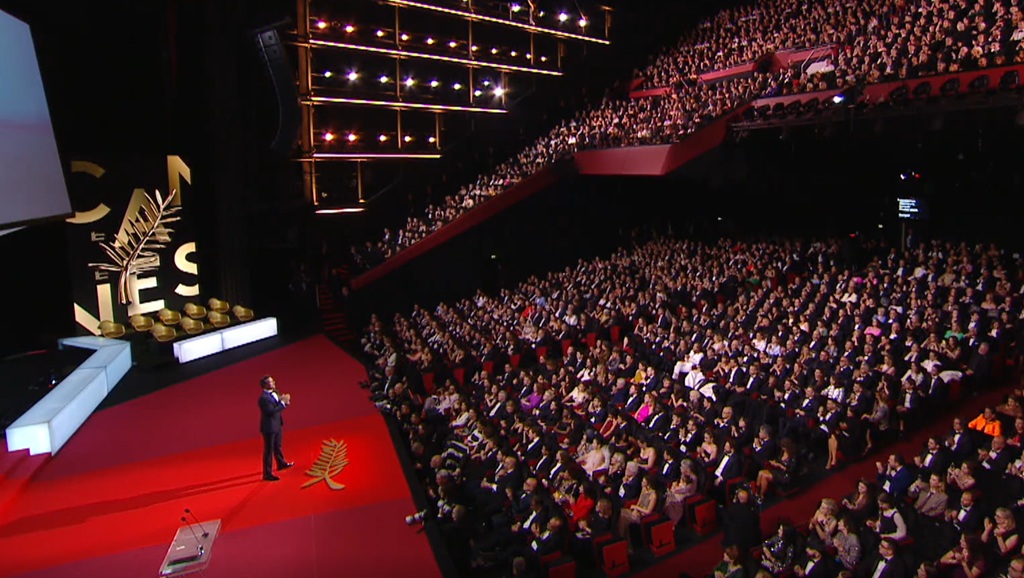

Cannes e gli applausi ‘a orologeria’: la controversa liturgia delle standing ovation

21/05/2025 news di Marco Tedesco

Un rituale sospeso tra emozione autentica e strategia di marketing

Nel caleidoscopico universo del Festival di Cannes, dove si alternano capolavori e delusioni, passerelle scintillanti e polemiche annunciate, esiste un rituale che si è imposto negli ultimi anni con forza quasi liturgica: il cronometraggio delle standing ovation. Quella che un tempo era una semplice manifestazione d’entusiasmo si è trasformata in un’arma promozionale, un dato numerico da sbandierare nei comunicati stampa e nei titoli dei giornali. Ma quanto c’è di autentico, e quanto invece di costruito, in questa ossessiva misurazione del consenso?

Se la Palma d’Oro resta il riconoscimento più ambito, a Cannes il vero trofeo ufficioso è spesso l’applauso più lungo. La stampa, in particolare quella anglosassone, ha iniziato a tenere nota delle ovazioni nel dettaglio solo da pochi anni, ma la pratica si è rapidamente radicata, alimentando un’ambigua attrazione: da un lato, le cronache entusiaste che celebrano ogni minuto in più di applausi; dall’altro, un diffuso scetticismo che vede nella pratica un’operazione di marketing mascherata da entusiasmo collettivo.

La leggendaria proiezione di Il labirinto del fauno di Guillermo del Toro nel 2006 è ancora oggi considerata lo standard da battere, con una standing ovation che avrebbe raggiunto i 22 minuti. Nessun premio sulla Croisette, ma tre Oscar e la consacrazione del regista come visionario. Un risultato che sembrerebbe confermare la correlazione fra ovazione e successo, ma che in realtà è più eccezione che regola.

Del Toro non è l’unico ad aver goduto di ovazioni monstre. Nel 2016 The Neon Demon di Nicolas Winding Refn fu accolto da 17 minuti di applausi, e Fahrenheit 9/11 di Michael Moore toccò quota 20 nel 2004. Più di recente, Joker: Folie à Deux ha superato il già significativo traguardo degli otto minuti della prima pellicola con quasi dodici minuti e mezzo di approvazione a Venezia. In quel caso, la lunga attesa era motivata anche dalla curiosità mediatica e dal ritorno di Lady Gaga in un ruolo da protagonista.

Tuttavia, come dimostra il caso di The Room Next Door di Pedro Almodóvar, che avrebbe stabilito un record al Lido con 18 minuti, non sempre è l’intensità emotiva di un film a dettare la durata dell’applauso. Spesso sono dinamiche più complesse a influenzare il tempo cronometrato: la presenza di una star carismatica, la scelta del festival di fornire al regista un microfono, il lavoro del cameraman che indugia sui volti commossi. Ogni elemento contribuisce ad allungare o abbreviare l’ovazione, in un gioco che mescola spontaneità e regia occulta.

La giornalista Nancy Tartaglione, da anni cronista delle reazioni post-proiezione, ha ammesso che Deadline usa cronometri veri e propri, sospendendone l’uso durante i discorsi dei registi e riattivandolo al ritorno degli applausi. Questo tentativo di misurazione scientifica, pur nelle sue buone intenzioni, non elimina l’impressione di trovarsi di fronte a una forma di spettacolarizzazione del consenso. Le standing ovation, così come vengono oggi raccontate, non registrano l’intensità di un momento, ma piuttosto il desiderio dell’industria di autolegittimarsi attraverso numeri condivisibili.

Una testimonianza emblematica arriva da Jeanne Berney, oggi dirigente di Picturehouse, presente nel Grand Théâtre Lumière alla storica proiezione di Il labirinto del fauno. Il suo ricordo è quello di un momento irripetibile, non orchestrato: «All’inizio ci siamo alzati normalmente. Poi, senza che nessuno lo imponesse, l’applauso ha continuato a crescere… dieci minuti, quindici, e nessuno voleva smettere. Era una gioia pura, senza microfoni, senza parole, solo applausi». Un’esperienza così intensa da far apparire artificiali molte delle ovazioni odierne.

Negli ultimi anni, l’intervento del direttore del festival Thierry Frémaux, che consegna il microfono al regista appena finita la proiezione, sembra aver istituzionalizzato il momento dell’applauso. Il pubblico attende la reazione del protagonista sul palco, spesso già preparato a rilasciare frasi commosse o dichiarazioni programmatiche. Il gesto inizialmente spontaneo si è così trasformato in parte integrante dello show, una performance dentro la performance.

Non è difficile comprendere perché questa pratica susciti un rapporto di amore e odio all’interno dell’industria cinematografica. Da un lato, essa offre una misura immediata e spettacolare dell’impatto emotivo di un film; dall’altro, rischia di svilire quell’impatto trasformandolo in un dato da esposizione. Per i registi, ricevere un’ovazione prolungata può essere un trionfo o una trappola: l’abbraccio del pubblico può sancire il successo, ma anche generare aspettative insostenibili.

Il caso di Joker è emblematico: otto minuti nel 2019, Leone d’Oro, due Oscar e un incasso globale da oltre un miliardo di dollari. Un trionfo planetario nato anche, ma non solo, da quell’entusiasmo iniziale. Il sequel ha ricevuto un’accoglienza ancora più calorosa, ma il suo destino critico è stato molto meno univoco. È il paradosso dell’ovazione: può essere anticipazione del successo, ma anche suo surrogato.

In definitiva, la misurazione delle standing ovation è diventata un riflesso della contemporanea ossessione per la quantificazione dell’emozione. Il numero di minuti diventa notizia, feticcio, strumento di narrazione. Ma dietro l’orologio, resta l’unico dato davvero significativo: la potenza dell’esperienza cinematografica. E quella, nonostante tutto, non può essere cronometrata.

© Riproduzione riservata