Voto: 6/10 Titolo originale: The Ruins , uscita: 02-04-2008. Budget: $8,000,000. Regista: Carter Smith.

Recensione story: Rovine di Carter Smith (2008)

09/11/2025 recensione film Rovine di Gioia Majuna

Un horror solare e viscerale, imperfetto ma coerente, che trasforma il viaggio turistico in un incubo di contagio e colpa

Parlare di Rovine significa interrogare un’idea di paura che agisce dall’interno, nella carne, prima ancora che nello spazio chiuso del set. Tratto dal romanzo di Scott B. Smith (che firma anche la sceneggiatura), il film di Carter Smith – prodotto, tra gli altri, da Ben Stiller e Stuart Cornfeld – appartiene a quella linea dell’“orrore di sopravvivenza” in cui l’obiettivo non è sconfiggere un antagonista, ma resistere a un meccanismo di annientamento: non il male “personificato”, bensì un organismo indifferente, la natura quando si fa trappola.

È proprio questa indifferenza, unita alla logica del contagio, a rendere l’opera più perturbante di quanto suggerisca il riassunto: quattro giovani statunitensi in vacanza a Cancún – Jeff (Jonathan Tucker), Amy (Jena Malone), Eric (Shawn Ashmore), Stacy (Laura Ramsey) – seguono lo straniero Mathias (Joe Anderson) alla ricerca del fratello archeologo presso una piramide avvolta da rampicanti. Lì, i villaggi maya li “mettono in quarantena” a distanza, e i rampicanti rivelano la loro natura predatoria: insinuano suoni, imitano voci, penetrano ferite e mucose, divorano.

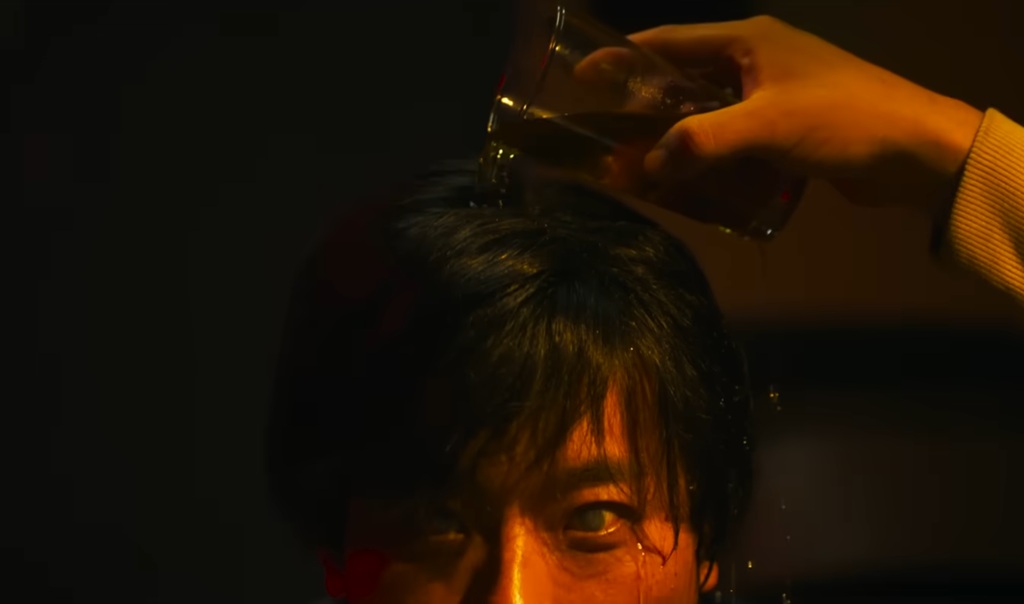

Sarebbe facile liquidare l’assunto come bizzarria. In realtà Rovine lavora sulla credibilità sensoriale, non sulla plausibilità zoologica. Il film sfrutta con lucidità la repulsione per ciò che cresce sotto pelle; lo fa con una messa in scena che privilegia luce naturale, superfici ruvide, sudore e polvere. La fotografia di Darius Khondji, maestro della luminosità “ostile”, ribalta il cliché dell’orrore notturno: qui il sole è spietato, non c’è ombra in cui rifugiarsi, e quando non esiste un buio che nasconde, la minaccia diventa ovunque.

In questa continua esposizione si inseriscono gli interventi degli effetti speciali: rampicanti ideati con attenzione plastica (tra scultura di scena e interventi digitali mirati), protesi per lesioni e amputazioni studiate per “pesare” allo sguardo, suoni organici che suggeriscono lo scivolare vegetale sotto l’epidermide. L’“orrore del corpo” nasce così dall’attrito tra l’ipotesi fantastica e l’evidenza fisica, tra l’idea assurda (piante senzienti) e il dettaglio concreto (tagli, tremori, secrezioni).

La scelta di non attribuire ai rampicanti una ragione “mitica” o una spiegazione pseudo-scientifica è coerente con la logica del racconto: qui non si lotta contro un demone o un assassino, ma contro un ecosistema che ha evoluto una strategia di caccia. L’imitazione del suono – prima il telefono, poi la voce umana – è il dispositivo narrativo più efficace: nega l’ultima illusione di salvataggio, trasforma la speranza in esca, incrina la fiducia reciproca.

È un’idea semplice e crudele che allarga il film oltre l’aneddoto: Rovine ragiona sulla fallacia percettiva, su quanto poco basti a far collassare l’accordo tra realtà e aspettativa. E il gesto “culturale” che mette in moto la tragedia – la spedizione improvvisata, l’insofferenza verso i segnali d’allarme, l’arroganza del “non può succedere a noi” – rimanda a un’idea antica di colpa: l’oltrepassamento di un limite. Non c’è colonialismo a tesi, non c’è pamphlet, ma il film suggerisce con chiarezza come un’avventura “instagrammabile” (prima dell’epoca dei social) si trasformi in un rito di espiazione. I villaggi non appaiono feroci: sono custodi di una soglia. Non attaccano: contengono.

La scrittura dei personaggi è volutamente elementare – ed è qui che il film è stato più frainteso. Non siamo nella brillantezza dialogica del racconto di genere ironico; Rovine costruisce quattro giovani “possibili”, non eroi. Dicono frasi ingenue, stimano male i rischi, oscillano tra altruismo e panico, prendono decisioni sbagliate “in buona fede”. Proprio questa mediocrità quotidiana – non caricaturale, non compiacente – rende più terribili le derive: l’amputazione “necessaria”, l’autolesionismo allucinatorio, l’accecamento percettivo che conduce alla violenza reciproca.

Jena Malone regge con misura la traiettoria di Amy, Laura Ramsey dà a Stacy lo sbandamento psicofisico più perturbante, Jonathan Tucker fa di Jeff un “ragionevole” senza carisma il cui ottimismo è una menzogna di autodifesa. Joe Anderson, anello di congiunzione con l’“altrove” che tutto attiva, porta il film nel luogo chiave: la corda che cede, il corpo che precipita, l’irreversibile.

La messinscena favorisce la concretezza. Sebbene sia ambientato nella giungla messicana, il film è stato girato in Queensland: due alture reali – base e sommità – raccordate in modo invisibile, un interno piramidale ricostruito in teatro di posa, scenografie invecchiate con competenza, sudore finto ottenuto con acqua e olii, luce naturale che schiaccia i volti. La coerenza artigianale sostiene la sospensione dell’incredulità là dove la premessa chiede il salto più lungo. Non sorprende, perciò, che la sequenza dell’amputazione – studiata su materiali organici per imitarne peso e collasso – sia rimasta l’emblema dell’opera: non è compiacimento, è l’inevitabilità fisica di un mondo senza soccorso. Lì il film guadagna una serietà che molte opere coeve, più sadiche e meno responsabili, non possedevano.

Certo, Rovine ha limiti evidenti. La versione uscita in sala sceglie un esito meno disperato di quello del romanzo e delle alternative girate: compromesso produttivo che smorza il respiro tragico. Alcuni passaggi – soprattutto il prologo “acchiappo” e un paio di allarmi fasulli – sono concessioni al prontuario della paura facile, utili al montaggio del trailer ma inutili alla logica interna. E la riduzione dei personaggi rispetto al libro sacrifica verticalità psicologica in favore dell’andamento a tappe del calvario. Ma questi difetti non cancellano l’intuizione formale: la luce che brucia, il caldo che non molla, il tempo che si dilata mentre il corpo cede.

La ricezione del 2008 fu tiepida, quando non ostile: uscita in sala penalizzante, incassi modesti, accostamento frettoloso al filone più greve del decennio. È curioso notare come la sorte del film si sia rovesciata lontano dalla sala: l’home video e la fruizione domestica hanno permesso allo spettatore di “sentire” la fisicità dell’opera senza l’aspettativa dell’evento, fuori dal rumore delle uscite maggiori. Visti oggi, ritmo e severità risultano più nitidi: Rovine è un piccolo congegno di paura corporea, una tragedia di breve durata che si consuma al sole, un apologo amaro sulla presunzione del turista e sulla responsabilità del limite.

Se il cinema dell’orrore è, per sua natura, laboratorio antropologico, qui l’esperimento è chiaro: togliere l’avversario dotato di intenzione e lasciare i nostri soli con il proprio corpo che diventa terreno di colonizzazione. L’eroismo non c’è; c’è una resistenza che si paga, c’è un’idea di colpa che non è morale ma epistemica (non abbiamo voluto capire), c’è un confine che una comunità custodisce e che chi arriva da fuori rifiuta di leggere. In questo sta la discreta, duratura efficacia del film: la paura non passa per l’enigma da svelare, ma per l’evidenza da accettare.

Paradossalmente, proprio la serietà con cui Carter Smith filma l’assurdo impedisce la caduta nel ridicolo. La pianta “mangiatrice” sulla carta potrebbe far sorridere; a schermo, con quella luce, quel calore, quelle ferite, non fa ridere nessuno. E quando i rampicanti “parlano”, non è un vezzo: è la crudeltà della natura che piega i nostri codici di riconoscimento. Che cosa c’è di più spaventoso?

© Riproduzione riservata