Intervista esclusiva a Ben Wheatley: “Il cinema è sempre nel caos, e questo è il suo stato naturale”

28/10/2025 news di Alessandro Gamma

Abbiamo incontrato il regista, indagando il filo invisibile che lega violenza, umorismo e disgregazione della realtà nelle sue opere

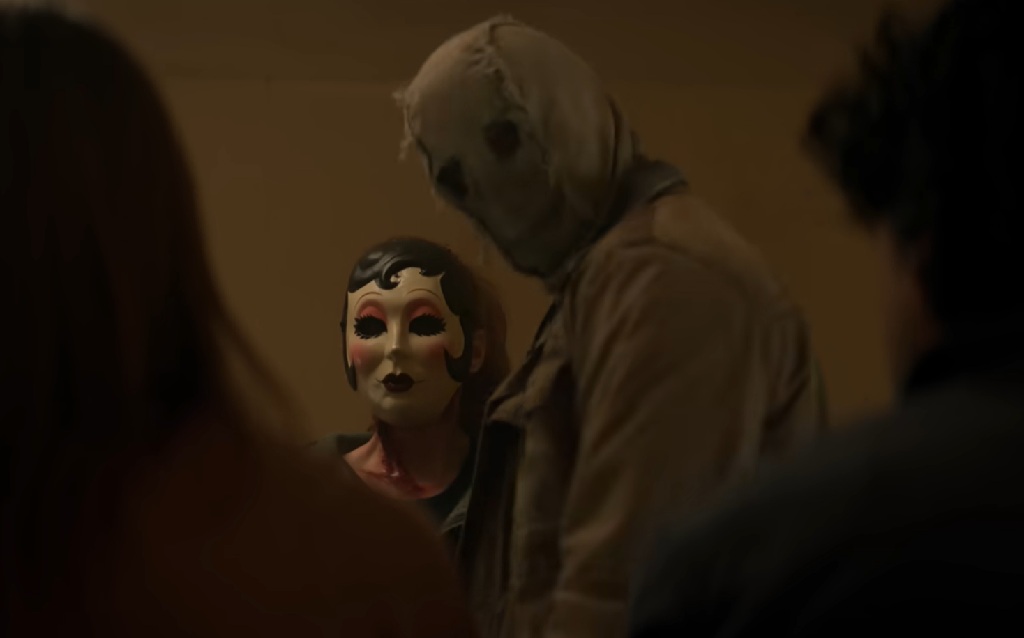

Una delle voci più potenti del cinema di genere britannico del XXI secolo, Ben Wheatley ha esordito nel lungometraggio con Down Terrace (2009), un insolito neo-noir intriso di umorismo nero. Il salto nel fantastico arriva due anni dopo con Kill List (2011), reinterpretazione personale e disturbante di The Wicker Man, premiata con il Méliès d’Argent come Miglior Film Europeo al Festival di Sitges.

Nel 2013 torna a dominare la manifestazione con Killer in viaggio (2012), commedia nera ultraviolenta che si aggiudica il premio per la Miglior Sceneggiatura. Da allora, il suo percorso è diventato un viaggio costante tra realismo e delirio: il folk horror visionario di I disertori – A Field in England (2013) e In the Earth (2021), l’azione anarchica di Free Fire (2016) e persino il blockbuster marino Shark 2: l’abisso (2023) testimoniano la sua capacità di reinventarsi senza mai perdere coerenza.

Regista, sceneggiatore e osservatore acuto del nostro tempo, Wheatley parla di cicli, di caos e del bisogno di trovare logica nel disordine.

In questa intervista esclusiva realizzata al Sitges Film Festival 2025, l’autore britannico riflette sul confine tra ragione e follia, sulla natura come organismo vivente, e sulla fragilità delle nostre narrazioni – personali, politiche e cinematografiche.

In Kill List, A Field in England e In the Earth, l’orrore sembra emergere da un ordine naturale o spirituale che si rivolta contro l’umanità. Vedi il vero nemico nei tuoi film come la perdita della ragione o la ragione stessa?

È una domanda difficile. Direi un po’ entrambe le cose. La perdita della ragione, certo, ma credo che quei film siano molto diversi tra loro per quanto riguarda l’origine della minaccia. In Kill List, ad esempio, la minaccia è rappresentata da un gruppo di persone che ti odia senza spiegarti perché. Credo che l’orrore stia proprio lì: c’è una logica, ma tu non la conosci. Usi le tue capacità narrative per dare un senso a ciò che vedi, ma la storia non si incastra mai davvero, e la paura nasce negli spazi vuoti tra le cose.

In the Earth invece parla della tendenza umana a collegare fatti isolati e a costruirci sopra una storia, anche quando non ce n’è una. Alcune cose sono solo eventi casuali, non significano nulla. Ma quando si tenta di unirle a tutti i costi, nasce la follia. Negli ultimi vent’anni lo abbiamo visto spesso: la morte della verità, le fake news, le teorie del complotto. Tutto nasce dal voler collegare frammenti sparsi e costruirne un racconto coerente.

In the Earth invece parla della tendenza umana a collegare fatti isolati e a costruirci sopra una storia, anche quando non ce n’è una. Alcune cose sono solo eventi casuali, non significano nulla. Ma quando si tenta di unirle a tutti i costi, nasce la follia. Negli ultimi vent’anni lo abbiamo visto spesso: la morte della verità, le fake news, le teorie del complotto. Tutto nasce dal voler collegare frammenti sparsi e costruirne un racconto coerente.

Credo che il modo in cui siamo diventati la razza dominante sia stato proprio grazie alla nostra capacità di raccontare storie: è ciò che ci ha uniti, il tentativo di dare senso alle cose prima ancora di averlo davvero. È l’origine di molti problemi di oggi, ma ci ha anche permesso di sopravvivere, di capire la luna, il fuoco, la natura.

In Killer in viaggio invece è diverso: lì parlo più della frustrazione della vita quotidiana e dei rapporti di potere nelle relazioni, di come alcune persone siano più abili di altre e di come questo possa distruggerne l’equilibrio.

Parlando di Killer in viaggio e High-Rise entrambi mostrano mondi chiusi che implodono nel caos, ma uno lo fa con la commedia, l’altro con l’apocalisse. Ti interessa di più distruggere la normalità o rivelare che era già distrutta?

Credo che mi interessi l’idea – molto ballardiana – che tutto sia una scenografia, una recita, e che la realtà non sia solida come pensiamo. Anche uno spazio come questo, che sembra permanente, se lo lasci per dieci anni diventa un rudere. Ci sono stato dieci anni fa, ora è tutto ristrutturato. Va mantenuto costantemente, altrimenti crolla.

Lo abbiamo visto durante il Covid: bastava smettere di toccare le cose, e la natura tornava subito. Anche a casa, se non metti ordine, in pochi giorni tutto va in rovina. Noi crediamo nella permanenza, ma la permanenza non esiste. È un tema che ho sempre cercato di esplorare.

Da Down Terrace a Free Fire passi da un microcosmo domestico a una guerra privata in un magazzino. Cosa resta costante nel tuo modo di rappresentare la violenza come linguaggio sociale più che come atto fisico?

Non saprei. Ricordo che all’epoca di Kill List dicevo spesso che la violenza andava trattata in modo freddo, realistico, altrimenti la si glorifica. Poi ho fatto Free Fire, che invece la glorifica e se la gode molto di più. Quindi sì, mi sono contraddetto nel tempo.

E poi è arrivato Shark 2, che è ancora più luminoso e pop. Credo che dipenda da cosa vuoi ottenere. Nei primi film usavo la violenza per “buttare fuori” lo spettatore, per farlo sentire a disagio: creare anti-eroi con cui empatizza e poi farlo sentire colpevole per averli sostenuti. Più tardi, invece, ho iniziato a usare l’azione più che la violenza, per coinvolgere il pubblico in modo fisico e metaforico.

Quindi sì, in un certo senso ho fatto entrambe le cose. Ma il modo cambia da film a film.

Tra High-Rise, Free Fire e Shark 2 passi da un microcosmo chiuso a uno spettacolo gigantesco. Ti attirano le grandi dimensioni per esplorare nuovi limiti o per dimostrare che il caos può ancora essere controllato?

Tra High-Rise, Free Fire e Shark 2 passi da un microcosmo chiuso a uno spettacolo gigantesco. Ti attirano le grandi dimensioni per esplorare nuovi limiti o per dimostrare che il caos può ancora essere controllato?

Cerco di non esserlo… (ride) Ma sì, bella domanda. Dopo Kill List volevo fare film meno punitivi per lo spettatore, più di intrattenimento, più accessibili. Ci ho messo tempo, ma credo che Shark 2 sia il punto più alto di questa evoluzione: un film luminoso, pop, quasi per ragazzi, che funziona e ha avuto un enorme successo.

Quel percorso ci è arrivato a piccoli passi: Rebecca, ad esempio, è stato un modo per inserire più romanticismo in un film in costume.

Poi, però, sono tornato a lavori come In the Earth, per riflettere sulle conseguenze di Kill List o di A Field in England.

Alcuni film nascono per parlare a un pubblico più ampio, altri per dialogare con i miei stessi lavori precedenti. In un certo senso Free Fire cerca di capire A Field in England, perché hanno strutture molto simili. E sicuramente In the Earth è un modo per riflettere su A Field in England.

Molti dei tuoi protagonisti, dagli assassini di Kill List ai turisti di Killer in viaggio, credono di fare la cosa giusta… finché tutto non crolla. Ti interessa di più la moralità in sé o il momento preciso in cui smette di funzionare?

Credo che derivi dall’aver visto molta politica in cui i politici hanno iniziato a basarsi sui sentimenti invece che sui fatti.

Dicono: “Sento che questa è la cosa giusta da fare”, e tu, guardandoli in TV, pensi: “Aspetta un attimo, non è così che dovrebbe funzionare.” E improvvisamente si hanno conseguenze enormi basate solo sull’istinto di pancia.

La maggior parte delle persone non crede di fare qualcosa di sbagliato, anche quando compie cose terribili. Non so se conosci Mitchell and Webb, che hanno uno sketch show nel Regno Unito. C’è una scenetta fantastica: sono vestiti da nazisti, e uno dice all’altro: “Ho guardato il nostro uniforme… abbiamo un teschio sul cappello. Credo che potremmo essere i cattivi.” E l’altro risponde: “Oh no, davvero?” Ecco, credo che questo succeda continuamente.

Penso che oggi ci siano elementi che ricordano l’Europa degli anni ’30. Negli anni ’90, quando tutto sembrava sicuro, ci si chiedeva: “Come hanno potuto cadere tutti nel fascismo?” Sembrava impossibile. Ma poi, quando inizi a viverlo, ti rendi conto che è come una rana bollita in pentola: la temperatura sale piano piano e non ti accorgi di cosa sta succedendo.

Sì, come in V per Vendetta, negli anni ’80. C’è quella scena simile allo sketch che citavi, in cui scherzano sul governo, ma in realtà la gente non si accorge di chi siano davvero i “cattivi” finché non glielo sbatti in faccia.

Sì, come in V per Vendetta, negli anni ’80. C’è quella scena simile allo sketch che citavi, in cui scherzano sul governo, ma in realtà la gente non si accorge di chi siano davvero i “cattivi” finché non glielo sbatti in faccia.

Esatto, ed è anche un po’ 1984, no? Tutti che urlano contro un nemico dello Stato, poi improvvisamente cambia tutto, e quelli che erano alleati diventano i nuovi nemici. È proprio questo il punto: siamo sempre gli eroi della nostra storia. Ognuno di noi pensa di avere ragione… ma purtroppo non possiamo averla tutti. Come si dice: “La storia la scrivono i vincitori.”

Guardando A Field in England, In the Earth e High-Rise, si percepisce un senso di disastro come ciclo ricorrente: la civiltà crolla, si rigenera e crolla di nuovo. Pensi che il tuo lavoro esprima una visione pagana del tempo più che apocalittica?

Sì, credo ci siano dei cicli. Cicli della storia, ma anche della vita personale. Quando ho avuto un figlio, mi sono reso conto che la vita è come un tapis roulant: cammini, e poi, quando hai un figlio, sei quasi alla fine del tuo percorso e lui prende il tuo posto dietro di te.

Tutto diventa meno grave. L’umanità, in fondo, è solo una massa che rotola giù per una collina.

Penso che il mondo stia collassando, ma si rigenera continuamente. Da fuori i miei film possono sembrare pessimisti, ma in realtà sono piuttosto ottimista. E se tutto dovesse crollare… non mi dispiacerebbe troppo. Il cinema stesso è così: si ripete, crolla e si rigenera di continuo. È sempre stato nel caos. Fin dall’inizio – dalle patent wars, quando rubarono le cineprese da New York per andare a Los Angeles – lì è nato il caos, e da allora non si è mai fermato. Ogni nuova tecnologia è stata annunciata come “la fine del cinema”: il sonoro, il colore, il digitale, la CGI, e ora l’intelligenza artificiale. Ma io la vedo così: va bene, non importa. Il cinema deve cambiare costantemente, altrimenti si cristallizza. Ha bisogno di essere scosso, sempre.

In A Field in England e In the Earth il paesaggio britannico sembra un organismo vivente. Nel tuo cinema, la natura è un luogo di rivelazione o di punizione?

Non credo sia così semplice, come dire “personaggi urbani che vanno nei boschi e vengono uccisi”. In In the Earth si tratta piuttosto degli esseri umani che cercano di imporre una narrazione alla terra, mentre la terra non crede nelle narrazioni. Parla un linguaggio diverso, non è interessata alle strutture o alle sciocchezze umane.

In A Field in England, invece, il campo rappresenta la storia dell’Inghilterra stessa – la sua ricchezza, la sua mutevolezza. Nasce tutto dalle ricerche di Amy sulla Guerra Civile inglese, un periodo in cui tantissime idee ribollivano e il futuro poteva andare in mille direzioni diverse. Dal mio punto di vista da britannico, è stato uno dei momenti più importanti della nostra storia, insieme alla Rivoluzione Industriale: lì abbiamo iniziato a tagliare la testa ai re e a inventare la democrazia, e anche ad automatizzare tutto.

Tutto il resto – puoi farci un sacco di argomentazioni – ma forse l’unica altra cosa grande che è successa nel Regno Unito sono stati i Beatles. Questi sono i due momenti fondamentali.

© Riproduzione riservata