Voto: 6/10 Titolo originale: Dead Lover , uscita: 24-01-2025. Regista: Grace Glowicki.

Dead Lover: la recensione della fiaba gotica femminista di Grace Glowicki

20/10/2025 recensione film Dead Lover di William Maga

La regista reimmagina Frankenstein tra amore, lutto e rinascita, per una fiaba gotica femminista dal cuore nero e visionario.

Dead Lover è una piccola macchina del delirio romantico che rielabora il mito di Frankenstein con occhi, corpo e desiderio esplicitamente femminili. L’idea di fondo è semplice e folgorante: una becchina (la regista Grace Glowicki) alta, esangue, respinta da tutti perché impregnata dell’odore dei cadaveri, s’innamora di un dandy che accetta – anzi desidera – proprio ciò che gli altri rifiutano. La felicità dura poco: lui muore in mare e di lui resta un solo relitto, l’anulare con la fede.

La protagonista, scorticata dal lutto, prova a riportarlo in vita con un rito artigianale, mescolando erbe, lucertole pestate e fulmini. Il dito germina, cresce, si anima, ma non basta: per ridare un corpo all’amato sceglie quello della sorella defunta, un soprano celebre. La resurrezione funziona a metà e spalanca conseguenze imprevedibili: una creatura bellissima e pericolosa, un vedovo furente, un paese intero che mormora e perseguita.

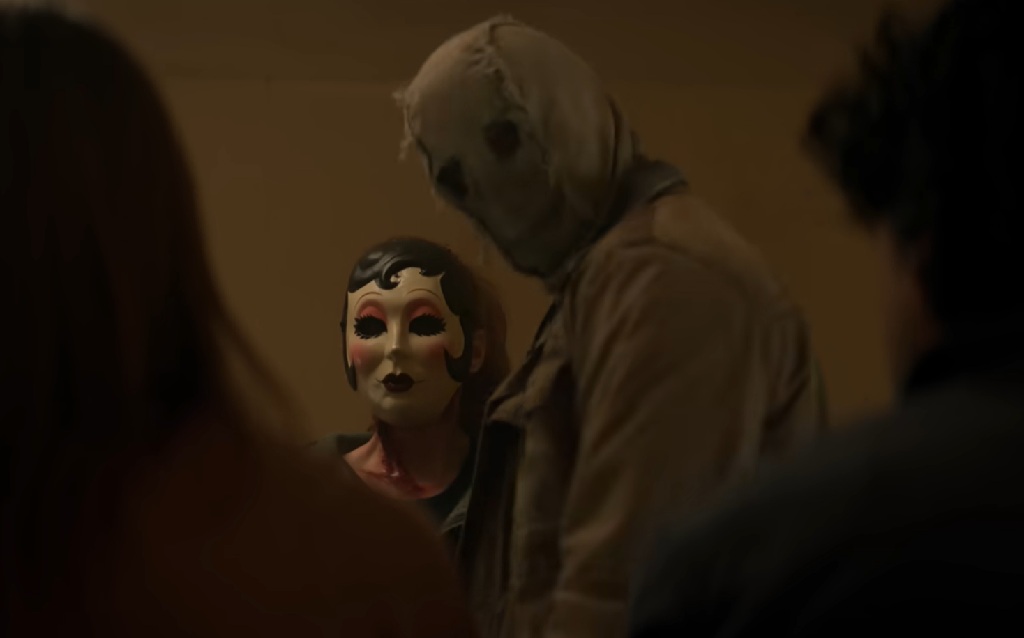

Il film non si limita a raccontare: trasforma ogni passaggio in un gesto teatrale, dichiaratamente artificiale. Scenografie nere come quinte, fari che isolano i corpi in macchie di rosso, giallo e blu, parrucche di nylon ostentate, finti baffi, trucchi volutamente esagerati, effetti pratici che sanguinano e scricchiolano. Tutto “fatto a mano”, tutto dentro un mondo che non finge realismo: la verità sta nella finzione stessa. Anche la musica, con chitarre sferzanti e pulsazioni sintetiche, spinge il racconto verso un’euforia macabra, tra cabaret e farsa.

Quattro interpreti si sdoppiano e si moltiplicano, passano da ruoli maschili a femminili e viceversa, scardinando con leggerezza le regole di genere: coro di comari che sferruzzano e giudicano, suore innamorate che vagano nel bosco, marinaio romantico, un conte addolorato e al tempo stesso ridicolo. È una comunità di figure laterali che, pur comparse, hanno sempre un tratto inconfondibile: desiderano, spiano, complottano, si eccitano; il paese è un organismo pettegolo, un tribunale morale pronto alla caccia all’eretica.

Al centro, però, restano due assi tematici. Il primo è l’amore come ossessione creatrice: la Becchina non accetta l’assenza, modella la materia e la morale per colmare il vuoto, si fa scienziata del sentimento, scompone e ricompone corpi con dedizione quasi domestica, tra pentoloni e vasi come fossero conserve d’estate. Il secondo è la rivendicazione di un femminile eccentrico: odore, desiderio, goffaggine, slancio, gelosia, tenerezza e ferocia convivono senza essere ripuliti.

Qui non c’è la ragazza carina e funzionale allo sguardo altrui: c’è una donna che sceglie, sbaglia, brucia di passione e di colpa. È questo il punto in cui la rilettura di Mary Shelley diventa davvero personale: la creatura non è unicamente il mostro rianimato, ma l’identità stessa della protagonista, che si ricrea pezzo dopo pezzo per diventare all’altezza del suo sentimento.

L’invenzione visiva ammalia: costumi arditi, trucco come maschera, macchine sceniche che dichiarano il palcoscenico, comicità surreale che procede per scarti e associazioni. È una festa dell’immaginazione che non nasconde le cuciture, anzi le mette in primo piano come segno d’autore. Nota dolente è il ritmo: dopo un avvio travolgente, il gioco a volte si ripete, alcune gag insistono oltre il necessario, la caccia tra vedovo e becchina gira in tondo. L’ultima sezione perde la stessa vertigine accumulata a metà, quando la creatura prende il corpo della soprano e il film tocca una vetta di crudeltà erotica e comicità nera. Ma la ripetizione, in un’opera così dichiaratamente rituale, diventa anche il modo per far sentire il meccanismo del desiderio: si prova, si sbaglia, si ricompone, ancora e ancora.

Dal punto di vista della messinscena, la scelta di un’ambientazione totalmente “chiusa” e dichiarata fa da lente d’ingrandimento ai corpi e alla loro fame. L’uso di effetti pratici restituisce fisicità al senso del disgusto e del piacere: viscere, dita che crescono in vasi come piante deformi, profumi che invece di coprire l’odore lo esaltano, sangue che macchia come rossetto. L’oscillazione tra riso e repulsione è calibrata per cercare lo spettatore: lo allontana e lo riattrae, lo provoca, lo fa complice. È un cinema che chiede partecipazione, pronto per le notti dei festival, dove le sale ridono, rabbrividiscono e applaudono all’eccesso.

Sul piano simbolico, Dead Lover mette in scena un conflitto fra comunità e singolarità. La becchina è bersaglio del paese perché infrange due tabù: l’odore della morte e l’autodeterminazione del desiderio. Riportare in vita l’amato non è solo un atto impossibile: è un affronto all’ordine sociale, che impone di accettare la perdita e rientrare nei ranghi. Per questo il paese si mobilita come in un racconto gotico: processioni improvvisate, croci brandite, punizioni esemplari. E per questo gli incontri “impossibili” – le suore innamorate, il marinaio malinconico – non sono semplice bizzarria, ma la controstoria di un mondo che vorrebbe negare la complessità del piacere.

Le interpretazioni tengono l’edificio in equilibrio. La protagonista, con volto pallido e sguardo elastico, passa dalla fragilità al furore in un battito: non chiede indulgenza, trascina. Il compagno, ora dandy, ora altro, incarna l’oggetto del desiderio e il gioco metamorfico dell’opera: non un individuo psicologico, ma una funzione, un fantasma che prende varie maschere. Il vedovo introduce una tensione fisica – duello, rincorsa, minaccia – che riporta il sogno alla concretezza dell’offesa subita. E ogni personaggio secondario, pur apparendo per pochi minuti, ha un gesto memorabile, una battuta che graffia.

Sulla durata, il film paga qualcosa: quando il meccanismo comico e visivo è chiarito, servirebbe un ulteriore scarto narrativo o un’accelerazione verso l’inevitabile. Il finale arriva con energia, sanguigno e liberatorio, ma non tutti i fili trovano la stessa necessità. Eppure la sua forza resta: Dead Lover è un esperimento che porta a casa ciò che promette nella sua immagine più netta – riso e orrore nella stessa inquadratura – e consegna un ritratto femminile che sa di terra bagnata, sudore, lacrime e profumi sbagliati.

© Riproduzione riservata